行業新聞

行業新聞

01、什么是PI(Physical Internet)

Physical Internet 一詞最早出現在2006年6月17日英國《經濟學人》上:The physical internet : a survey of logistics。全文是以聯邦快遞的業務為大背景,講述了全球供應鏈所面臨的挑戰和風險,建議全球化不僅僅需要加強公路、鐵路、海運、空運的協調,還需要另外一條全新的實踐途徑:互聯網。受這篇文章和這個詞條的啟發,Benoit Montreuil(班旺?蒙特爾)教授在2011年3月發表了Physical Internet理論,《Towards a Physical Internet:Meeting the Global Logistics Sustainability Grand Challenge》。

該文從“全球物流不可持續的論斷”出發,分析了若干的“當前”物流運作方式是不可持續的現象特征。進而提出“Physical Internet”(以下簡稱:PI)的愿景構想。建議物流操作參考互聯網的運作體系,因為在互聯網中,數據的傳輸在全球已經形成了一套統一的協議規范和接口,使得信息數據可以在龐大的互聯網中無縫的、高效的傳輸,推動了各種信息應用的革命性變革。PI建議將互聯網的原則和規范體系借鑒到全球物流運作當中,建立一個全球開放、互聯的物流網絡,使用一組協議和標準化的智能接口,以發送和接收可被標準模塊承載工具承載的實體商品。文章認為這是一種可實現全球物流持續發展的新路徑,可以有效的提升物流運作效率、節能減排等。最后文章發出了一些展望和期待,期待未來能有的機構、組織,不同專業的人才共同運用不同的知識和技能來推動PI在全球的發展和應用。在理論上,PI將確實有可能為全球帶來一個開放共享的物流體系,將使得運輸中物流轉移操作的成本更低,更流暢,更安全,為現代物流業帶來更大的價值,提高資源利用率和附加值。

在Benoit教授提出了PI理論以后,就受到了各方的高度關注。Benoit教授所創建并任職的Physical Internet研究中心已經受到美國國家科學基金會(NSF)資助。從2014年始,每年都會在全球不同城市召開一年一度的IPCI(International Physical Internet Conference),2020年第六屆在中國深圳召開以在全球推廣PI的理念,并探討應用于現實的物流體系。在第六屆IPIC的會議上,Physical Internet在中國被翻譯為“智聯物流網”。巧合的是,在2011年本人通過機械工業出版社出版了一本書《物流智聯網》,書稿成稿于2010年,在2011年1月30就其中的核心內容提交了專利申請,并在2016年獲得了中國的發明專利批準。其內容幾乎與Physical Internet完全一樣,都是致力于將互聯網的TCP/IP的數據傳輸協議體系借鑒到物流的業務運作當中。以推動建立開放、統一類似于互聯網的、可以進行資源熱插拔的物流業務運作體系。“物流智聯網”的提出和Benoit 教授所創建的“Physical Internet”在時間上是完全平行的。可惜,直到2019年因第六屆IPIC會議在中國籌備召開,才通過朋友了解到PI的理論。

02、為什么物流運作可以借鑒互聯網

看過Internet網絡數據傳輸原理的書籍的人都知道,在書中介紹數據傳輸原理時,都免不了用對貨物的配送,尤其是郵政系統對信件的配送來說明數據傳輸原理。也許當初DARPA在設計APRA網的時候,真的參考了郵政的運作體系。Internet網絡經歷了半個世紀已經有了突飛猛進的發展,路由體系結構從核心路由體系結構演變成對等骨干路由體系結構。但是物流配送體系基本沒有什么大的變化。為什么物流配送體系不能反過來參照網絡數據傳輸,來實現物流配送的快速發展?我們可以借鑒Internet對IP包的傳輸原理,結合互聯網和信息技術構造一個全新、開放、可擴展的智能物流運作體系,從而實現全球物流配送,同時也實現物流的規模化與成本最優化。

(1)IP包數據傳輸原理

TCP/IP協議(Transfer Control Protocol/Internet Protocol)叫做傳輸控制/網際協議,又叫網絡通訊協議,是網絡中使用的基本通信協議,是Internet網路數據傳輸的基礎。

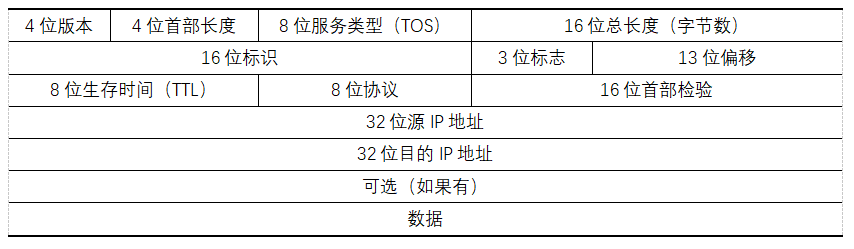

TCP/IP協議的基本傳輸單位是IP 包(IP packet),IP數據包報文格式如表1。TCP協議負責把數據分成若干個數據包,IP協議再在每個包頭上再加上接收端主機地址,這樣數據就可以找到自己要去的地方。IP協議保證數據的傳輸,TCP協議保證數據的傳輸質量。

表1 IP數據報格式及首部中的各字段

路由是IP的一項重要功能,主要用來確定到目標主機的最佳路徑。在網絡中,每臺連入網絡的設備都有自己的IP地址。這就使得數據包的目的地址和網絡設備地址之間能夠形成一一對應的關系,路由器就是通過這些能唯一確定目的地的IP地址進行尋徑和轉發。

尋徑即判定到達目的地的最佳路徑,由路由選擇算法來實現。路由選擇算法維護包含路由信息的路由表。路由選擇算法將收集到的不同信息填入路由表中,根據路由表將目的網絡與下一站(next hop)的關系告訴路由器。路由器間互通信息進行路由更新,更新維護路由表使之正確反映網絡的拓撲變化,并由路由器根據度量來決定最佳路徑。

轉發即沿著已尋徑好的最佳路徑傳送信息分組。路由器首先在路由表中查找,判明是否知道如何將分組發送到下一個站點(路由器或主機),如果目的網絡直接與路由器相連,路由器就把分組直接送到相應的端口上。

典型的路由選擇協議方式有兩種:靜態路由和動態路由。靜態路由是在路由器中設置固定的路由表。動態路由是網絡中的路由器之間相互通信,傳遞路由信息。它能實時地適應網絡結構的變化。如果路由更新信息表明發生了網絡變化,路由選擇軟件就會重新計算路由,并發出新的路由更新信息。這些信息通過各個網絡,引起各路由器重新啟動其路由算法,并更新各自的路由表以動態地反映網絡拓撲變化。

路由算法在路由協議中起著至關重要的作用,采用何種算法往往決定了最終的尋徑結果。路由算法使用了許多種不同的度量標準去決定最佳路徑。通常所使用的度量有:路徑長度、可靠性、時延、帶寬、負載、通信成本等。

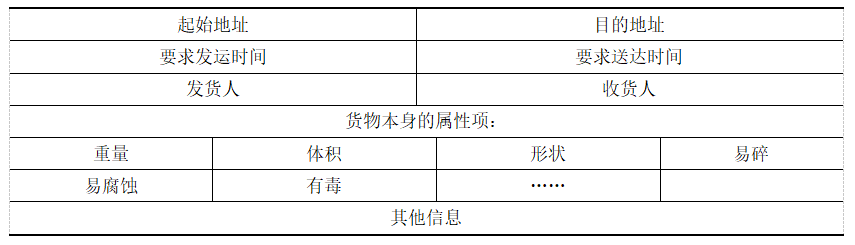

(2)物流配送

物流配送的一般定義是:將貨物通過物流配送節點送達收貨人。其過程是:將正確的貨物從正確的地點取出,在客戶要求的時間送到客戶要求的地點,交到正確的客戶手中。從中我們可以看出,發起物流配送需要具備以下的條件:· 地址,包括起始發貨地址(源地址)和終到收貨地址(目的地址);

· 取貨,送貨時間;

· 相關的聯系人員;

· 貨物的基本屬性,如重量,體積,相關物理和化學性質等;

用一張類似于IP數據報文格式的表將這些信息列出如上表2所示:

表2 貨物配送指令基本信息表

作為物流配送的承擔方需要結合以上的信息,按照成本最省的原則,選擇合適的方式完成物流配送作業。

(3)二者的相似性

根據以上對Internet IP數據包的傳輸原理介紹以及對物流配送的分析,可以發現二者之間有著高度的類似:

1) 都是進行位置的轉移,無論是數據還是貨物,IP包數據是從網絡一個節點轉移到另外一個節點;實際中貨物是從一個具體空間位置轉移到另外一個具體空間位置,都要求能準確無誤的到達目標位置。

2) 都面臨著傳輸方式路線的選擇,IP包數據傳輸方式選擇是由路由器根據線路情況來完成;實際貨物是由物流配送公司根據貨物的要求以及運輸方式和路線來做出判斷。

3) 路由器和物流配送都是進行“接收—轉發”工作,路由器是對IP包進行“接收—轉發”;物流配送是對貨物進行“接收—轉發”。

根據二者的相似對比,對物流配送進行類似于IP數據傳輸的抽象:

1) 將貨物或是包裹抽象為IP數據包;發貨地址抽象為源地址,收貨地址抽象為目的地址。

2) 將物流配送網絡抽象為Internet網絡,節點間的運輸路線抽象為網絡中的物理連接介質。

3) 將貨物傳輸路線抽象為路由鏈路。無論是貨物還是IP包都是建立一條從發貨人到收貨人,從源地址到目的地址的可聯通路徑。

根據二者的相似性,很明顯物流配送也可以參照Internet IP數據傳輸那樣進行貨物配送。可以將各個物流網點進行網絡串聯,形成物流配送網絡,貨物可以根據選擇優化的路徑進行物流配送。其實當前的快遞物流體系基本上也有類似的模樣。

03、當前的快遞網絡就很類似于早期互聯網

如上,也許是早期互聯網的設計原理參考了郵政物流體系的運作。所以,快遞物流網絡的運作結構怎么看都有點相似于互聯網的架構,尤其是需要結網的物流運營體系。比如:快遞物流網絡。這種覆蓋全國、甚至全球的網絡結構,在運營周轉過程中必須存在“集”、“轉”、“分”、“派”的基礎動作環節。通過這些環節的接力才能完成每票快遞高效的流轉。在“集”的環節必然存在同向的多票業務包裹要通過“集包袋”或者“籠車”等標準化承載設備進行打包合并,類似于數據包的組裝;在“轉”的環節無論是基于公路貨車、還是鐵路火車或是航空飛機的轉運等,這都類似于數據在光纖、銅纜上的傳輸;在“分”的環節就是在分撥樞紐或者物流站點進行拆包分揀,或是再次打包合并,然后再次轉運;末端的“派”即是最終將包裹交付給收貨方,也相似于數據的末端轉發與接收。

另外,無論當前快遞的面單是紙質的還是電子化的。在面單上依然是少不了明晰的發貨方和收貨方的地址和聯系信息,在配合快遞物流公司的網絡路由路徑,就形成了每個包裹的操作環節。類似于數據的源地址和目的地址確定了,在網絡上就可以通過靜態的路由路徑完成數據的轉發。是的,當前的快遞物流在路由路徑上采用的基本都是靜態路由模式,且是由各自的總部進行定義和設計的。在這一點上類似于早期的互聯網結構體系,由工程師定義固定的路由結構,然后實現“點對點”的數據傳輸。而后來隨著網絡接入設備的增多,以及網絡工程師的聰慧設計,誕生出了多種網絡結構體系以及多種協議規范。最終在1973年,由羅伯特·卡恩與文頓·瑟夫開發出了TCP/IP協議族中最核心的兩個協議:TCP協議和IP協議。十年后,1983年美國國防部高級研究計劃局決定淘汰以前的NCP協議,用TCP/IP取而代之,TCP/IP開始正式成為因特網共同遵守的一種網絡規則。也從此開始以前的各種企業局域網、政府網、教育學術網開始具備在數據上進行交互聯通的能力,慢慢的接入在一起形成了更為廣域的網際互聯。1989年蒂姆·伯納斯·李在TCP/IP協議之上開發出了HTTP協議,URL,HTML技術,從此敲開了萬維網的大門,人類徹底走向了萬物互聯的時代。

當前的快遞、物流就很類似于早期的局域網。每個企業雖然基本上都是用相同的邏輯,即使是自營或加盟,物流操作的結構邏輯也是基本相似,但是他們都是基于企業自身的不同運營協議在建構和完善自己的網絡體系,基本上無法實現跨企業的業務操作。就像早期的NCP協議一樣,一旦跨操作系統了就無法實現數據的互通互聯。那么能否構建出快遞物流的TCP/IP協議體系,實現將各個快遞公司,甚至物流公司以及眾多的社會物流資源,在一套協議下實現彼此資源共享和操作協同的互聯互通?如果有這樣的一套協議體系,實現企業之間的互聯和打通,就不要說“末端共配”了,干線互補,以及公路、鐵路、水運、航空互濟都行。如此以來,整個物流的運營和對資源的需求就會在更大的業務規模上進行協同和調配了。自然,這個算法和路由也不可能再是靜態的,而應該是基于超大業務規模體系的動態互聯,類似于TCP/IP協議中的動態路由表以實現對貨物運作的即時管控和調整。

04、PI理論需待完善的一個問題

從各自的原文,無論是“物流智聯網”還是“PI”。在初始的時候都規避了一個非常重要的問題:如果未來能構建一個開放共享的物流應用體系,那么這個體系的所有權、經營權以及分紅權怎么定義和歸屬?眾多的物流資源匯聚在一起,對于它們所產生的溢價,應如何進行分配?

當然我們可以說在經營操作上根據運單所干的活,基于“運費”進行合理分配。但是,當幾家、眾多的物流公司把資源聚合在一起,經營好了,能上市,可以獲得更多的資本溢價。那么通過PI理論所聚合的業務所產生的資本溢價,如何合理公平地分配給各個參與貢獻的公司?與此同時,運費在不同承運商和操作服務節點之間,如何定義?是對等的,還是建立在上游對下游的委派模式之下?凡此種種,傳統的“零和博弈”如果無法在PI的理論中得到解決,那么PI最終就只能是理想化的原型構想。而且在Benoit教授的原文中,也并沒有給出物流運作的具體的實現細節和操作規范。

也許,就這個問題。我們可以參考一下IPFS(InterPlanetary File Syste)星際文件系統。IPFS旨在創建持久且分布式存儲與共享文件的網絡傳輸系統。在IPFS網絡中,各個計算和存儲節點,將構成一個分布式的文件系統。IPFS的目的,是在現實中構建一個“多對多”的共享、分布式的網絡存儲結構,將各個可以提供存儲設備資源的IDC,接入在一個共享網絡結構當中,以供全球需要存儲的用戶使用和數據訪問,目標甚至是替代HTTP。相對于一個企業建立自己的“云存儲”體系給全球用戶使用,IPFS的野心更大。但是要是實現這樣的野心,除了技術實現協議和方法之外,現實中還面臨兩個問題:1)全球支付貨幣的結算問題;2)體系溢價增值的價值激勵。因此,IPFS定義了它的價值貢獻通證:FileCoin,對于提供計算算力和存儲資源的儲存節點“礦工”,可以按照存儲和分發的數據來獲得FileCoin,即根據用戶提供的存儲資源和所使用的存儲資源,進行通證的分配。用戶如果需要存儲或訪問資源,則需要用FileCoin來購買。如此以來,在一個數據存儲領域,就能夠形成一個面向全球的“多對多”存儲與訪問的網絡體系,其中的共同資源可以敞開,由全球用戶共同付費使用。如:藍光的阿凡達影片,理論上全球只需要3個拷貝,就能確保數據永不丟失(互聯網存在為前提);全球的數字圖書館,也只需要存儲少數幾份共同拷貝,就能實現永久保存和全球用戶的搜索、瀏覽與學習。這樣,將大大降低全球存儲資源的浪費(當前,是同一個數字文件,每個圖書館都有自己的存儲備份)。

這就完美地解決了全球不同貨幣,在同一個業務單元體系中的結算問題,將所有存儲資源的價值兌換和交易,統一到一個協議通證:FileCoin。用戶規模越來越大,FileCoin的價值就會不斷成長,交易上就能體現FileCoin的價格成長。這就解決了全球不同國度用戶,對于IPFS資源的供應和需求使用,也讓參與者帶來的價值增長溢價,獲得了公平合理的貢獻分配。如此,就可吸引更多的資源和存儲能力,以及更多的用戶來參與貢獻和使用。

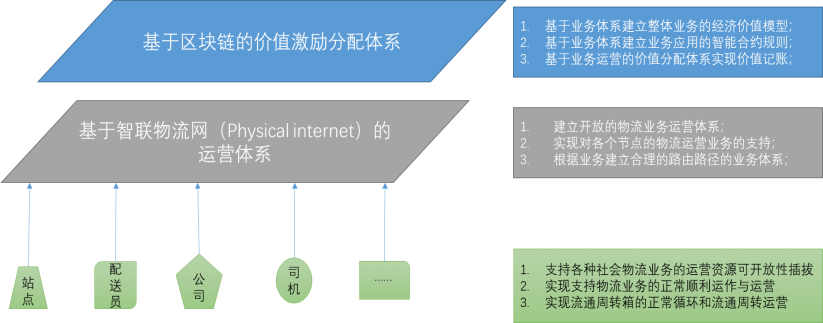

是否可以模擬IPFS的技術原理和邏輯,構建一個面向全球“多對多”的物流基礎設施網絡?把全球的物流資源,無論是儲存還是配送的服務資源,只要持有者愿意,就都可以作為“資源節點”,熱插拔到一個網絡結構當中,這些資源都將按照業務使用來付費?當然,相應的其它業務資源貢獻(如客戶、業務訂單的導入等),也是都會進行合理的價值分配激勵;各種用戶和角色為這個基礎網絡和業務體系所做的任何價值貢獻,都可以同步即時記錄分配。如此,就能基于當前的物流資源,構建一個相關各方愿意參與的公共物流基礎網絡。結構如下圖:

理論上,也可以類似于IPFS設計一套系統體系內的流轉通證。將每個環節、每個節點、每個用戶、每個角色、每個行為對這個體系的價值貢獻,用通證進行計價分配;使用這些物流節點資源時,用通證進行交易支付。這就完全類似于IPFS的系統體系。所不同的,就是物流網絡系統的資源價值度量和行為價值貢獻,要復雜于IPFS。因為在IT網絡中,只有比特流,而在現實的物流網絡業務中,原子世界所組織的實物,在操作、搬運和儲存上的多樣性和復雜度,要遠大于比特流。所以,設計這套網絡結構的智能合約,是相當困難和復雜的。

另外,結合中國當前的現實,我們無法為這個新的網絡結構,直接定義自身的可流通和交易的通證。但是可以把這部分的價值貢獻,通過數字化的方式,錨定到承載企業的數字股權上,從而將網絡體系的價值貢獻,與生態的繁榮昌盛,實現統一。全球用戶的貨幣結算,則依然依據當前現實世界的貨幣體系,這樣也能實現“生態的資本溢價分配”和“全球的貨幣結算問題”。當然,如果這個網絡結構局限在一國一隅之內,內部結算問題也就簡化了。總之,PI和物流智聯網需要研究和解決的問題依然還很多。

05、為什么需要研究PI理論

誠然,看著以上的課題描述我們會覺得非常的龐大和無從下手。甚至如果是站在當前的現實運營和企業所有權的角度來看,以上的構想似乎是完全不具備可行性。對于拿來主義和技術實用主義者,暫且看不到價值或者未來不確定能否研究出東西的課題,是不具備投入金錢和精力繼續研究的必要性。

而其實,組織科學和自然科學是一樣的,也需要通過研究和實踐來完成制度的創新、組織的創新,如同我們研究客觀世界實現技術的創新一樣。人類從摩擦起電、雷電放電開始進行探討和研究,直到發現了電磁效應進而開發利用電能,實現人類的第二次工業革命。直到現在我們依然還把電能當成新能源而進行孜孜不倦的探討和研究,以期實現更高效率的能源利用。而在市場和企業的供應鏈組織管理上,從基本的供需對接開始,理論界已經發展出了JIT理論、QR快速反應補貨,VMI供應商管理庫存、SCOR模型以及CPFR理論體系等。那么物流的組織管理呢?我們能否在 Milk-Run、交叉運輸等組織模式再進行深度創新?顯然是需要的,也是必須的。由實踐總結出理論,再由理論回過頭來指導實踐,然后再迭代理論……這不正是人類認知世界、改造世界的基本循環和過程嗎?

至于物流未來在理論上的突破是PI還是物流智聯網,還是其它的理論體系和結構,我們無從得知。但是在對于科學研究上,西方從近現代以來一直都做得比我們要好、比我們做的仔細深入。另外,中國當前在快遞物流領域已經是實踐超越理論了。在業務規模上,在運營體系和業務能力上都已經是全球最大體量。但我們卻不是全球最強的,這固然有我們發展時間短的原因。但是未來我們不可以“一條經驗用幾十年”,需要逐步的累積經驗,謀求創新才可以。因此,我們需要積極的尋找理論上的突破和創新,為我們構建下一代的物流網絡體系打下堅實的基礎。助力我們在物流上不僅做大、更要做強。